一手握着葡萄种植的“金钥匙”,一手尝试新媒体“金话筒”,在传统农业与现代媒体发展的融合之路上,水果种植户、劳模黄杰,走出了属于自己的精彩篇章。

贵州民族大学传媒学院的薪火传递息烽服务队走访贵阳息烽县流长镇的“黄杰水果种植基地”,初见黄哥,第一感觉是亲切。得知队员们的来意,黄哥热情地抱出两个大西瓜,招呼着:“快来吃自家种的西瓜,又漂亮又甜,你们在别处吃不到这个味道,吃完再带你们去看看葡萄园,你们是不是没见过葡萄还没完全成熟的样子,这会正是漂亮的时候。”在与黄哥的交谈中,我们也逐渐了解发生在流长这片广袤土地上的故事。

黄哥热情的给队友切水果

解释果园的基本情况

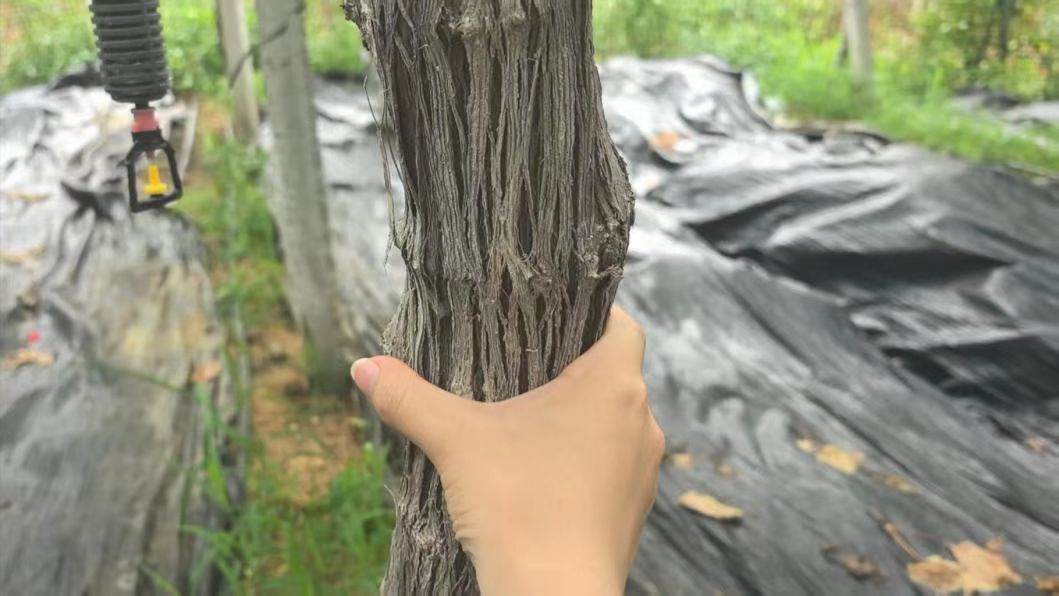

队员们参观时正值七月盛夏,黄哥的葡萄园里随处可见宽大的葡萄叶和一串串饱满圆润的葡萄。走进果园深处,黄哥拍了拍一颗粗壮的葡萄藤根茎说“你们猜这棵葡萄树今年多大了?”队员们七嘴八舌,有人说十年有人说二十年。黄哥神秘一笑揭晓答案,“四年。其实它还有周边的两颗葡萄树都不适宜种在这里的,但毕竟是我的‘老伙计’了,舍不得铲掉。”他蹲下身拨开泥土,露出埋在地下的分流管道:“你们看,特意给它们设了'小机关'——用窄沟把多余的水引走,土壤肥力也单独调配,总算保住了。”从我们寻常记忆中的柔嫩细弱的葡萄藤长成粗壮的葡萄树。

黄哥怀揣着对农业的热情,投身到葡萄种植领域。但创业初期,葡萄病虫害频发、品质参差不齐等问题,让人苦恼。然而,黄哥没有被困难打倒。他一头扎进葡萄种植技术的钻研中,每日在果园里观察葡萄生长的每个细节。通过不断实践与学习,黄哥逐渐摸索出了一套独特的葡萄种植技术——他采用土壤改良技术,根据不同地块的土壤特性,精准调配有机肥和矿物质肥,改善土壤结构和肥力,为葡萄生长创造良好的环境。 黄哥说:“我每天都来看看,因为你得根据它们的长势情况以及天气调整种植方式。你比如说下雨要看看园里有没有积水,太久不下雨就得去引水浇灌。凭借这些专业的种植技术,黄哥种植的葡萄果实饱满多汁、甜度高。

生长了四年的葡萄树

黄哥说:“我家的葡萄它个头大,味道又脆又甜。”队员们笑着打趣黄哥问:“这么好的葡萄肯定是供不应求,想吃买不到。”黄哥却摇了摇头说:“最开始的时候只有乡里乡亲的会买,别人根本不知道我家的葡萄。后来我看人家拍视频发网上介绍说自家的葡萄园葡萄有多好,我就心想我的葡萄也不差啊,于是我也开始拍,想着让更多的人能看见我的葡萄,这销量才好了一些”拿出手机向我们展示了他的抖音账号,上面有7000多个粉丝。

原来,黄哥不仅是水果种植技术人员,还是一个积极探索新媒体拍摄剪辑发布的“技术人员”。随着互联网的快速发展,黄哥敏锐地察觉到新媒体蕴含的巨大商机。他意识到它的葡萄面临酒香也怕巷子深的问题,必须让更多人知道、了解并购买自己的葡萄。于是,这位“新农人”开始踏上新媒体探索之路。黄哥从零开始学习,从拍摄技巧到视频剪辑他一一钻研。将镜头对准果园的日常,记录葡萄、李子、西瓜等农作物从发芽、开花到结果的全过程。慢慢的,黄哥的账号积累了一定数量的粉丝,果园的生意也有了起色。

在葡萄园里参观时,黄哥好奇的走到队员王浩然身边看着他手里的稳定器眼神里带着探究地问:“你这个是做什么用的?能拍出啥样的视频?”王浩然仔细地给黄哥介绍了稳定器的一些使用方法,“就是能让画面不那么晃,是吧?”黄哥又问,得到肯定的答复后,他小心翼翼的接过王浩然手里的稳定器,尝试调整调度,将镜头对准藤架上的葡萄反复练习。

黄哥给队友介绍葡萄品种 图为阳光玫瑰

从葡萄种植的行家里手到自媒体的初学乍练,新农人黄哥用自己的智慧和汗水,在两个不同的技术领域唱响自己的乐章。未来,黄哥希望继续深耕葡萄种植和自媒体领域,不断探索创新,为乡村振兴贡献力量,让这片葡萄园在泥土与屏幕间收获更多硕果!

一审一校: 李枝祥

二审二校: 史 渊

三审三校: 王布云