近日,贵州民族大学旅游与航空服务学院非遗推介团走进贵阳市花溪区龙井村,开展以“探寻非遗魅力,助力文化传承”为主题的三下乡调研活动,聚焦当地“簸箕画”与“香坊”两项非遗技艺

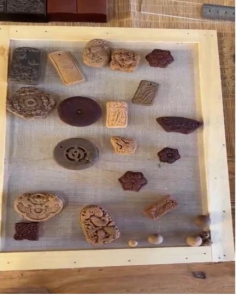

据“簸箕画”传承人龙老师介绍,在布依族的传统生活里,簸箕是家家户户必备的农具 —— 秋收时用来晾晒稻谷、玉米,节庆时则成了 “美食容器”。每到春节前的 “打糍粑” 时节,家里的土灶前总是格外热闹:大人们围着石臼,抡着木槌将蒸熟的糯米捣成软糯的糍粑,那时候没有专门的托盘,就用平时晒粮的竹簸箕装糍粑。每次用完簸箕,上面都会留下星星点点的糍粑残渣,还有木槌碰撞时溅上的米浆印。等糍粑吃完,主妇们会用湿布擦拭簸箕,那些残留的印记却不会完全消失 —— 有的像山间的云雾,有的像田埂的曲线,还有的顺着竹篾的纹路,形成了自然的几何图案。这就是簸箕画的起源,承载着民族生活智慧与文化记忆。

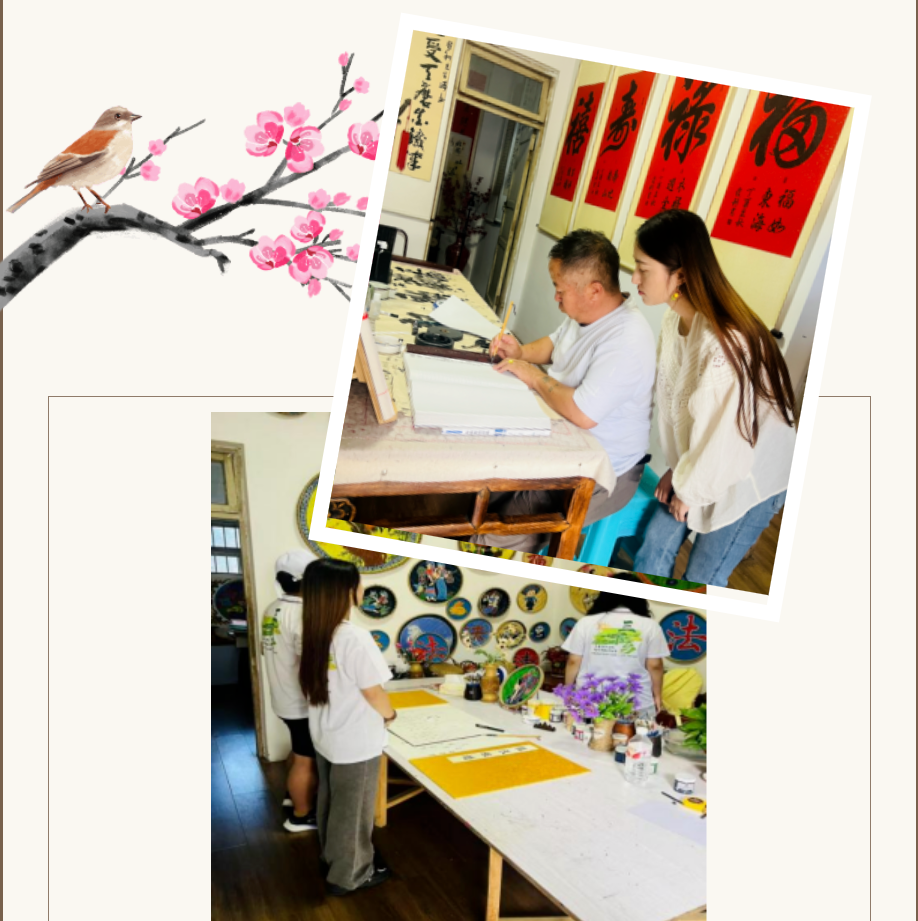

参观簸箕画坊

离开簸箕画工作室,循着一缕若有似无的清雅香气,团队沿着蜿蜒的石板路来到香坊。在清幽香气中了解传统制香技艺。从天然香料的选取、晾晒、研磨,到手工制香、晾晒成型,每一步都有严格要求。成员们亲身体验研磨香料、制作香牌,体会到技艺的精细及背后的香道文化——它与祭祀、养生、礼仪等生活场景紧密相连。

体验制香

交流中,传承人坦言传统技艺面临传承困境,年轻人对其关注度降低,而团队的到来让他们看到了新的希望。

此次调研让团队成员坚定了助力非遗传承的决心——要做非遗传承的 “桥梁”,让更多人看见这些珍贵的文化,让簸箕画的纹样能继续在年轻人的指尖绽放,让香坊的香气能飘得更远,让这些在岁月里沉淀下来的手艺,能在新时代里焕发新生。

一审一校: 黄梦觉

二审二校: 史 渊

三审三校: 王布云